— 12 जून: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष

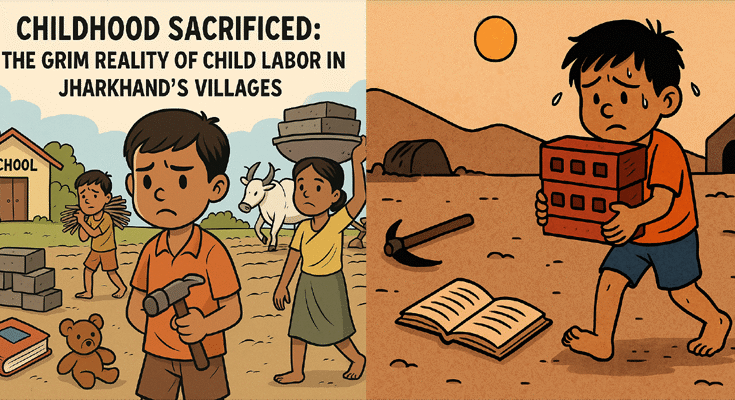

झारखंड, जहाँ एक ओर खनिज और हरियाली की समृद्ध विरासत है, वहीं दूसरी ओर यह राज्य सामाजिक अन्याय और बाल अधिकारों के उल्लंघन का मूक साक्षी भी बनता जा रहा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून) हर वर्ष हमें यह स्मरण कराता है कि बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, न कि औज़ार और ईंटें। किंतु झारखंड के सुदूर गाँवों में आज भी हजारों बच्चे अपने नन्हे कंधों पर गरीबी, शोषण और सामाजिक चुप्पी का बोझ ढो रहे हैं। ग्रामीण झारखंड में बाल श्रम की समस्या केवल आर्थिक नहीं है; यह सामाजिक असंवेदनशीलता, शिक्षा की उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता का एक दुखद समुच्चय है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल की घंटी सुनकर दौड़ लगाते हैं, उस उम्र में झारखंड का बच्चा सूरज निकलने से पहले जंगल से लकड़ी लाने या खेत जोतने निकल पड़ता है।

झारखंड, जहाँ एक ओर खनिज और हरियाली की समृद्ध विरासत है, वहीं दूसरी ओर यह राज्य सामाजिक अन्याय और बाल अधिकारों के उल्लंघन का मूक साक्षी भी बनता जा रहा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून) हर वर्ष हमें यह स्मरण कराता है कि बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, न कि औज़ार और ईंटें। किंतु झारखंड के सुदूर गाँवों में आज भी हजारों बच्चे अपने नन्हे कंधों पर गरीबी, शोषण और सामाजिक चुप्पी का बोझ ढो रहे हैं। ग्रामीण झारखंड में बाल श्रम की समस्या केवल आर्थिक नहीं है; यह सामाजिक असंवेदनशीलता, शिक्षा की उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता का एक दुखद समुच्चय है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल की घंटी सुनकर दौड़ लगाते हैं, उस उम्र में झारखंड का बच्चा सूरज निकलने से पहले जंगल से लकड़ी लाने या खेत जोतने निकल पड़ता है।

झारखंड के गाँवों में बाल श्रम की सबसे बड़ी जड़ गंभीर आर्थिक असुरक्षा है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों की मासिक आय इतनी कम होती है कि जीवनयापन के लिए हर सदस्य को श्रमिक बनना पड़ता है- यहाँ तक कि बच्चे भी। मजदूरी, कृषि कार्य, पशुपालन या जंगल से लकड़ी और कोयला इकट्ठा करने जैसे कामों में बच्चे शामिल किए जाते हैं। कई बार माता-पिता स्वयं अपने बच्चों को मजदूरी के लिए भेजते हैं, क्योंकि उनके लिए यह जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बन जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन झारखंड के ग्रामीण अंचलों में यह कानून मात्र कागज़ों तक सीमित रह गया है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, अधूरी आधारभूत सुविधाएँ, विद्यालय की दूरी, और मिड-डे मील योजना का लचर क्रियान्वयन- ये सब बच्चों को स्कूल से दूर धकेलते हैं। ऐसे में जब शिक्षा न सुलभ हो, न आकर्षक, तो बालक श्रम को विकल्प नहीं, नियति मान लेते हैं। दूसरी ओर, झारखंड के कई क्षेत्रों में बाल श्रम को एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है।

“बचपन में काम सीखना ज़रूरी है” जैसी रूढ़ धारणाएँ अब भी गहराई से समाज में व्याप्त हैं। खेतों में हल चलाते, जंगल से लकड़ी लाते, या भट्टियों में काम करते बच्चों को देखना गाँव वालों के लिए असामान्य नहीं है। यह सामाजिक स्वीकृति ही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि जब अन्याय सामान्य लगता है, तब संघर्ष का रास्ता बंद हो जाता है।

झारखंड की खनिज संपदा- कोयला, लोहा, बॉक्साइट- जितनी समृद्ध है, उतनी ही विनाशकारी भी हो गई है, विशेष रूप से बच्चों के लिए। खदानों के आसपास बसे गाँवों में बाल श्रम एक आम दृश्य है। कोयला खदानों, पत्थर तोड़ने वाले क्षेत्रों और ईंट भट्ठों में खुलेआम बच्चों से कठिन परिश्रम करवाया जाता है। वहाँ उन्हें विषैली गैसों, धूलभरे वातावरण और शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई सरकारी व गैर-सरकारी सर्वेक्षण इस भयावह यथार्थ की पुष्टि करते हैं।

झारखंड के गाँवों में बाल श्रम के विरुद्ध कोई संगठित प्रतिरोध दिखाई नहीं देता। पंचायतें, सामाजिक संगठन और नागरिक मंच इस विषय पर गंभीरता से चर्चा नहीं करते। ग्राम सभाओं में शायद ही कभी बाल अधिकारों, ड्रॉपआउट बच्चों, या शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई विमर्श होता हो। जब तक गाँव स्वयं यह नहीं स्वीकार करेगा कि बाल श्रम व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध है, तब तक कोई ठोस परिवर्तन संभव नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन-संवाद का अभाव एक बड़ा संकट बन चुका है। न तो बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी है, न ही उनके माता-पिता को। स्थानीय भाषाओं में बाल अधिकारों पर सामग्री या बाल सुरक्षा कानूनों की समझ भी अत्यंत सीमित है। झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों को बाल श्रम के विरुद्ध स्पष्ट और प्रभावी भूमिका निभानी होगी। ग्राम सभाओं में बाल श्रम उन्मूलन पर प्रस्ताव पारित करना, ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान, और अभिभावकों से संवाद जैसे कदम अनिवार्य हैं। सरकार द्वारा गठित ‘बाल संरक्षण समितियाँ’ अधिकांश गाँवों में निष्क्रिय हैं।

इन्हें पुनः सक्रिय करना पंचायतों की ज़िम्मेदारी है। विद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि बाल अधिकारों के प्रहरी बनने चाहिए। यदि शिक्षक सजग हों तो वे बाल श्रमिक बच्चों की पहचान कर उन्हें फिर से स्कूल से जोड़ सकते हैं। ‘स्कूल चलो अभियान’, ‘बालसभा’, और मिड-डे मील योजना जैसी पहलों को पुनः प्रभावी बनाना जरूरी है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता, और नियमित प्रशासनिक निगरानी आवश्यक है। साथ ही, गाँव के बुजुर्गों, महिला मंडलों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जब समाज का नेतृत्व सामूहिक चेतना से उठता है, तो सरकारें भी सक्रिय होती हैं।

झारखंड के गाँवों में बाल श्रम की जड़ें जितनी गहरी हैं, उसका समाधान भी उतना ही समग्र और सामूहिक प्रयासों से संभव है। सबसे पहले आवश्यकता है स्थानीय स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने की, जिससे समाज को यह समझाया जा सके कि बाल श्रम बच्चों के भविष्य के साथ-साथ पूरे समुदाय के विकास में भी बाधक है। नुक्कड़ नाटक, बाल पंचायतों और गाँव-स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से यह संदेश प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। साथ ही, ग्रामीण विद्यालयों को पुनर्जीवित करना अनिवार्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, और बाल-मित्र वातावरण का निर्माण केवल शिक्षा को आकर्षक बनाएगा, बल्कि बच्चों को श्रम के बजाय सीखने के मार्ग पर भी अग्रसर करेगा। इस दिशा में ‘बाल मित्र ग्राम’ मॉडल अत्यंत उपयोगी हो सकता है, जिसमें पंचायत, स्कूल और समाज मिलकर यह सुनिश्चित करें कि गाँव का कोई भी बच्चा श्रमिक नहीं बनेगा, बल्कि शिक्षा से जुड़ेगा। इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे मनरेगा, राशन वितरण, और छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी ज़रूरी है, ताकि परिवारों की आर्थिक निर्भरता बच्चों की मजदूरी पर न रहे। जब परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तभी वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के बजाय स्कूल भेजना चुनेंगे। अंततः, बाल सुरक्षा कानूनों का सख़्ती से पालन करना भी अत्यावश्यक है।

बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के तहत स्थानीय प्रशासन को नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि उनके ज़मीनी क्रियान्वयन से ही झारखंड के गाँवों में बाल श्रम की जड़ें कमजोर की जा सकती हैं।

झारखंड के गाँवों में बाल श्रम कोई व्यक्तिगत दुर्घटना नहीं, बल्कि सामाजिक विफलता का दर्पण है। यह शर्मनाक है कि जिस राज्य की धरती के नीचे खनिजों का अकूत भंडार है, वहाँ की सतह पर बच्चे शिक्षा और सुरक्षा से वंचित हैं। पंचायतों की निष्क्रियता, स्कूलों की दुर्दशा, और समाज की चुप्पी ने बाल श्रम को स्वीकार्य बना दिया है। लेकिन परिवर्तन असंभव नहीं है। यदि पंचायतें जागरूक बनें, स्कूल जिम्मेदारी निभाएँ, और समाज यह ठान ले कि “अब कोई बच्चा मजदूरी नहीं करेगा”- तो झारखंड का खोता हुआ बचपन फिर से मुस्कुरा सकता है।

बाल श्रम कोई विकल्प नहीं, अपराध है। और इस अपराध के विरुद्ध सबसे सशक्त हथियार है – ‘जागरूक समाज’। अब समय आ गया है कि हर गाँव यह संकल्प ले- “हमारा बचपन काम नहीं करेगा, सिर्फ सीखेगा, बढ़ेगा और मुस्कुराएगा।”

( लेखकः- मिथलेश दास, शोधार्थी, हिंदी विभाग, राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड)